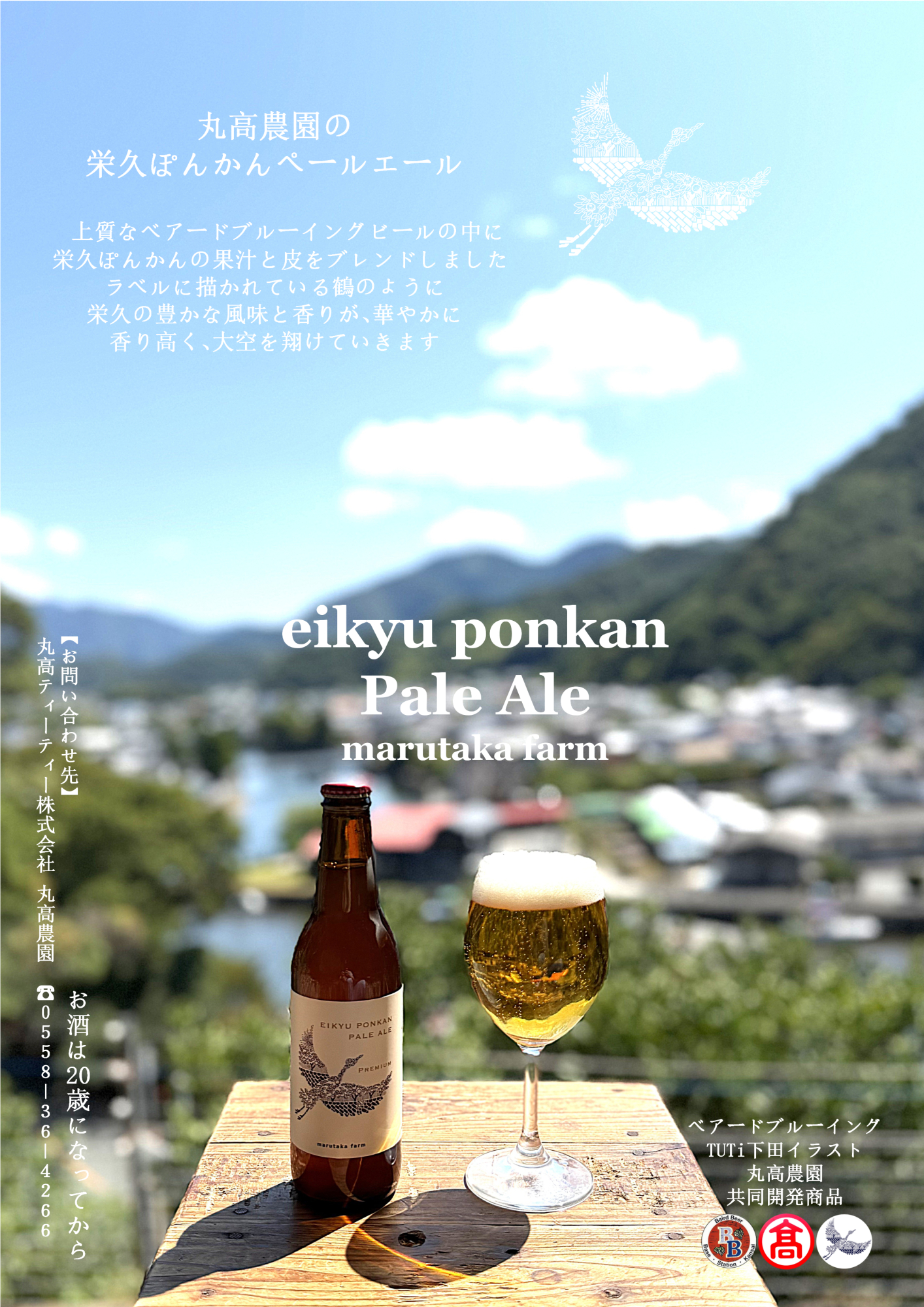

栄久ぽんかんペールエール

【丸高農園の栄久ぽんかんペールエールの特徴】

幻のぽんかん果汁とピール(果皮)を使用した美しい黄金色と華やかな香りが特徴のフルーツペールエール。グラスに注いだ瞬間からぽんかんの華やかな香りが感じられます。麦芽とぽんかんの風味がふわりと口に広がり、あとからホップとピールの苦味がアクセントとなる奥深い味わいを楽しむことができ、単体でも料理と合わせても満足していただける発泡酒に仕上がりました。

商品名:丸高農園の栄久ぽんかんペールエール

Q1:なぜビールでなくて発泡酒なの?

ビールの定義は、①麦芽比率は50%以上であること②ビールに使用できる副原料(柑橘)を使用し、その合計は使用している麦芽の重量の5%以内であること。

Q2:なぜ要冷蔵なの?

大手メーカーでは発酵を終えた酵母の活動を、熱処理で強制的に止めるか、ミクロフィルターで濾過して酵母そのものを取り除いています(非熱処理ビール)。この処理により酵母が活性化しなくなるため、常温での保管が可能になります。熱処理やフィルターを通すことで炭酸も抜けてしまうため、新たに炭酸ガスを圧入してから缶や瓶に詰めて出荷しています。

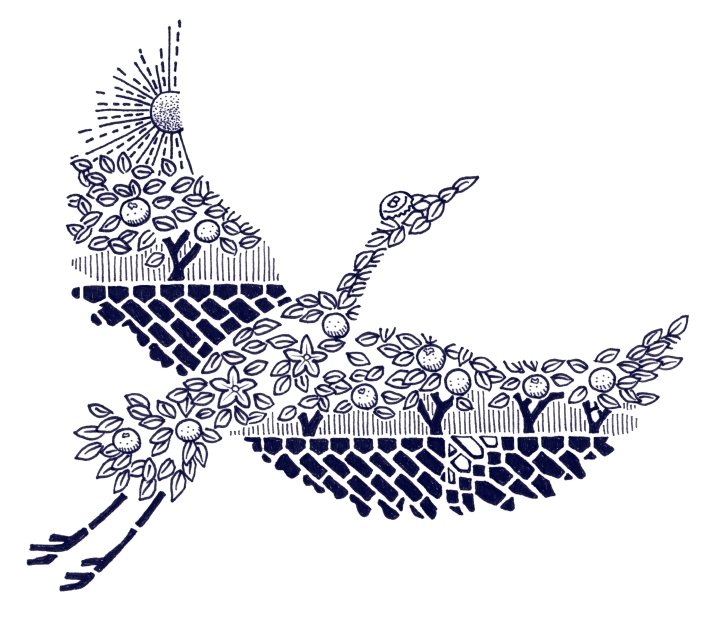

【ロゴデザインについて】

畑にふりそそぐ太陽の光と、日を浴びて輝く葉、程度な水分の供給と、海から吹く風によるミネラル供給、微生物を含めた土壌の恵みを受けて起こる開花と結実。日々何気なく起こっている農園の自然の営みを鶴に表現しました。

【企業間の連携】

丸高農園は今回、ビール製造とロゴデザインにおいて、我々だけでは到達することができない、大きな力とサポートをいただきました。大企業ではない組織であっても、1社では達成することのできないことが、企業が連携することによって大きな効果を生むことができ、それは地域の振興や地域経済の発展にどのような影響力を持つのか、どのような可能性があるのか、図り知ることができないからこそワクワクする取組。バーコードの上にいる3羽の鶴は、ビール製造のプロフェッショナル、デザインのプロフェッショナル、柑橘生産のプロフェッショナルの3者を表現しています。この商品を起点として、製造者の既存商品も知っていただくこと、地域にこのようなデザインを作成できるデザイナーがいること、各々にとって何かプラスになるような三方よしの関係と好循環を期待したいと思います。

【鶴に込めた想い】

万祝(まいわい)は江戸時代から戦前にかけて漁師の間で広まった大漁を祝う晴れ着のこと。藍染めの長着や袢纏の背や裾には、鶴や亀など縁起物や、その土地で獲れた魚の図柄が大胆かつ色鮮やかに染め抜かれている。漁業をルーツとする丸高では、現在に至っても創業時の想いを忘れぬようグループロゴや農園のロゴマークとして使用しています。

【藍に込めた想い】

日本人の生活に深く根付いてきた藍染(あいぞめ)。

ビールの製造販売は小さな農園の大きな挑戦。